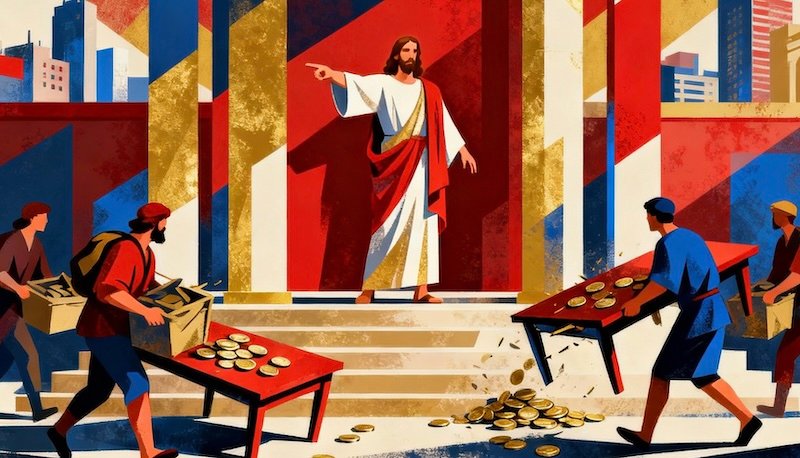

Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del Templo, junto con sus ovejas y sus bueyes; desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: ‘Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio’. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: El celo por tu Casa me consumirá.

Entonces los judíos le preguntaron: ‘¿Qué signo nos das para obrar así?. Jesús les respondió: ‘Destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar’. Los judíos le dijeron: ‘Han sido necesarios cuarenta y seis años para construir este Templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado.

Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su Nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie: él sabía lo que hay en el interior del hombre.

Jn 2, 13-25

En este día en el que se celebra la Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, que es la iglesia madre de toda la cristiandad católica desde en el año 324, la liturgia nos presenta para la meditación aquella famosa escena de Jesús expulsando a los mercaderes del Templo.

Ese gesto tiene una lectura actualizada bastante superficial que podríamos sintetizar así: a Jesús le molesta todo ese comercio que se organiza en muchos sitios alrededor de las iglesias. A partir de ahí es fácil criticar la riqueza de los curas, empezando por el Vaticano y continuando por el coche o las vacaciones del párroco. Sin embargo, es difícil imaginar a Jesús pensando en eso precisamente en ese momento, él está haciendo algo mucho más profundo y desafiante: Jesús con sus palabras y sus gestos dice que la casa de su Padre es casa de oración, no de comercio, de esa manera expulsa a los que venden ¡y también a los que compran!

No deberíamos poner la atención solamente sobre los que venden las palomas, los bueyes, el incienso, las velas o las estampitas. Los que compran, ¿qué compran? El que vende gana un dinero, y el que compra, ¿qué gana?, ¿qué se lleva del Templo?

Con esta actitud Jesús está dando un paso absolutamente revolucionario, está inaugurando un tiempo completamente nuevo, su gesto encierra un mensaje muy claro y que puede sorprender: Dios no se oculta en unos edificios en los que hay que hacer algunas cosas para ganar su favor, ahora todo es gratis, ya no somos siervos, sino hijos y herederos, no puede haber comercio ¡porque todo es nuestro! Ya no hay nada que comprar, ya no hay nada que vender. Eso es lo que rechazan los vendedores y los compradores, eso es lo que no soportan los que ganan dinero y los que pretenden “comprar” a Dios con sus ofrendas, eso es lo que rechazan los sacerdotes que pretenden ser intermediarios en esas “transacciones“. Con Jesús ha comenzado un tiempo nuevo: ha comenzado el tiempo de la gracia. Dios regala la salvación, se acabó esa relación de “yo hago esto para que Dios haga esto otro”.

Dicho de otra manera: se terminó el comercio y comenzó la oración, rezar ya no es pedir o agradecer sino establecer un diálogo, un vínculo. Ya no hay lugares en los que ganar el favor de Dios, Jesús inaugura una nueva manera de relacionarse con el Padre que no depende esencialmente de un espacio físico o de un lugar sagrado: ahora el lugar del encuentro es el mismo Jesús, más concretamente su propio cuerpo: “destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar … él se refería al templo de su cuerpo…”. Jesucristo no está en los edificios, está en las comunidades, en cada uno de nosotros, en el pan y el vino que son su cuerpo y sangre. La manera de encontrarlo es el diálogo íntimo y comunitario, libre y auténtico.

Si todo es un regalo, ¿entonces qué hacer? Aceptar. Cuando nos hacen un regalo hay que aceptarlo. No es tan fácil como parece, aceptar un regalo establece un tipo de vínculo especial. A veces conviene pensarlo bien. ¿No será mejor seguir con “una relación comercial”? Recibir un regalo compromete, especialmente cuando ese regalo es muy importante se modifica la relación entre el que da y el que recibe. Quizás para algunos es más fácil intentar el comercio, (una relación que pretende ser entre iguales), que aceptar la oración, (un vínculo afectivo que establece un nuevo tipo de relación).

En un negocio, cada uno sigue en su sitio y conserva una cierta independencia; pero ante un regalo, la relación que se establece es diferente. En algunas ocasiones, no se deben aceptar los regalos porque no es conveniente una relación de mayor proximidad personal, sino que es mejor mantener una distancia, una simetría. En los templos, el ser humano y Dios, conservan siempre sus lugares bien definidos, y, en esa claridad de roles, el hombre o la mujer logran, de alguna manera, compararse con Dios. Al compartir un espacio y un tiempo con la divinidad, el ser humano logra vivir una ilusoria trascendencia.

Jesús hace trizas esa forma de relación con Dios y nos invita a orar, a hablar con él, a pedirle lo que necesitamos, a agradecerle y alabarlo como hijos suyos y herederos de su Reino, como hijos que saben que su padre conoce lo que necesitan y confían plenamente en él. No se trata ya de tiempos y lugares, sino de corazones que aceptan un regalo y se atreven al encuentro. El don de reconocernos hijos de Dios transforma nuestra relación con él, pues es justamente ese don el que nos otorga una identidad nueva: la de hijos. Ese vínculo implica un cambio de vida que surge como fruto del regalo recibido. Para Jesús, somos hijos de Dios y no siervos ni esclavos; y precisamente por ser hijos, somos herederos. Por eso, ya no hay nada que comprar ni nada que vender: todo nos ha sido dado gratuitamente.

Se trata de un regalo que nos transforma en personas nuevas por la misma relación que crea el don recibido: no exige un compromiso pesado, sino que inaugura una extraordinaria libertad. Es un compromiso, sí, pero no una carga: es la respuesta espontánea que brota de la alegría y la gratitud, una decisión que nace desde lo más profundo, del corazón renovado por el amor recibido. Es un regalo que no impone normas, sino que transforma a quien lo acoge. Gracias a ese don, podemos actuar de una manera diferente, acorde a nuestra nueva identidad.

Este momento es decisivo en la vida del Señor y también en la nuestra. Poco después, Jesús será entregado y morirá, acusado por los jefes del Templo y abandonado por quienes preferían “comprar” la salvación, por quienes elegían ser esclavos y no hijos. Lo más llamativo es que no se trata simplemente de episodios del pasado: esta historia se repite hoy. Todavía hay quienes optan por una relación “comercial y distante” con Dios, un vínculo que se agota apenas cruzan las puertas de la iglesia. Así, al salir del templo, sienten que ya han “cumplido con lo mandado” y continúan su vida sin permitir que esa experiencia transforme verdaderamente ni su interior ni sus acciones cotidianas.

Sencillamente “brillante”.

Gracias jefe!!!

Jesús, enséñame a dialogar! Gracias padre Jorge!

Un hermoso regalo, que nos compromete desde el amor, con el corazón.

Gracias P. Jorge, sus reflexiones nos ayudan a seguir reflexionando, a leer y meditar la Palabra con más atención.

Atrevernos al encuentro, de eso se trata. Un regalo que se nos ofrece y nos invita a una nueva vida en intercambio amoroso con Jesús. Gracias padre Jorge!